Un accident du travail peut avoir des conséquences directes sur le salaire d’un salarié. Lorsqu’un tel événement survient, il est important de connaître les droits en matière d’indemnisation et les obligations de l’employeur.

Lors d’un arrêt, le salarié perçoit des indemnités journalières versées par la Sécurité sociale, calculées en fonction de son salaire brut antérieur. Dans certains cas, l’employeur peut compléter ces indemnités afin d’assurer un maintien partiel ou total du salaire. Toutefois, ce maintien dépend des conventions collectives et de l’ancienneté du salarié.

L’impact sur la fiche de paie est aussi à considérer, notamment en ce qui concerne la fiscalité et les charges sociales. Enfin, la reprise du travail après un arrêt impose des démarches spécifiques, notamment une visite médicale obligatoire.

Cet article explore toutes les règles liées au salaire en cas d’accident du travail, afin de mieux comprendre les droits et démarches à suivre.

Table des matières

Définition et reconnaissance d’un accident du travail

Qu’est-ce qu’un accident du travail ?

Un accident du travail est un événement soudain et imprévu qui survient dans le cadre professionnel et entraîne une lésion physique ou psychologique. Il peut se produire sur le lieu de travail, lors d’une mission ou même en télétravail, à condition qu’il soit directement lié à l’activité professionnelle.

Pour être reconnu comme tel, l’accident doit remplir trois conditions :

- Un événement précis : une chute, une coupure, un choc, une brûlure ou encore un malaise.

- Un lien avec le travail : l’accident doit se produire pendant l’exécution des tâches professionnelles.

- Une lésion médicale constatée : un certificat médical doit confirmer les blessures ou troubles subis.

Différence entre accident du travail et accident de trajet

L’accident de trajet survient entre le domicile et le lieu de travail. Il est aussi pris en charge mais ne donne pas toujours droit aux mêmes indemnités que l’accident du travail.

| Critère | Accident du travail | Accident de trajet |

|---|---|---|

| Lieu de survenance | Lieu de travail ou mission | Trajet domicile-travail |

| Indemnisation employeur | Possible selon convention | Rarement prévue |

| Prise en charge Sécurité sociale | Oui, avec majoration | Oui, mais sans majoration |

En cas d’accident reconnu, le salarié bénéficie d’une prise en charge spécifique avec indemnisation et maintien de salaire sous certaines conditions. L’employeur a 48 heures pour déclarer l’incident à la CPAM afin que le salarié puisse percevoir rapidement ses indemnités journalières.

Démarches et reconnaissance de l’accident

Lorsqu’un salarié est victime d’un accident du travail, il doit suivre une procédure stricte pour garantir la reconnaissance de son accident et bénéficier des indemnités. Une mauvaise déclaration ou un oubli peut retarder, voire empêcher, le versement du salaire en cas d’arrêt.

Déclaration de l’accident du travail

Le salarié dispose de 24 heures pour informer son employeur. Cette déclaration peut être faite par écrit ou verbalement, mais il est recommandé de la formaliser pour éviter toute contestation. L’employeur, quant à lui, a 48 heures pour transmettre la déclaration à la CPAM via le formulaire Cerfa.

Reconnaissance par la Sécurité sociale

Une fois la déclaration effectuée, la CPAM dispose de 30 jours pour statuer sur la reconnaissance de l’accident du travail. Elle peut demander des pièces complémentaires ou lancer une enquête en cas de doute. Si l’accident est reconnu, le salarié bénéficie de l’indemnisation prévue et d’une prise en charge à 100 % des frais médicaux liés à l’accident.

Tableau récapitulatif des démarches

| Étape | Délai | Responsable | Action à entreprendre |

|---|---|---|---|

| Déclaration à l’employeur | 24h | Salarié | Informer l’employeur de l’accident |

| Déclaration à la CPAM | 48h | Employeur | Envoyer le formulaire Cerfa |

| Certificat médical | Immédiat | Médecin | Justifier l’arrêt de travail |

| Reconnaissance de l’accident | 30 jours | CPAM | Valider ou contester l’accident |

Une fois l’accident reconnu, le salarié peut percevoir ses indemnités journalières, et son employeur peut appliquer un maintien de salaire en fonction de la convention collective.

Indemnisation et maintien de salaire en cas d’arrêt

Lorsqu’un salarié est en arrêt à la suite d’un accident du travail, il bénéficie d’une indemnisation spécifique qui vise à compenser la perte de revenu. La Sécurité sociale prend en charge une partie du salaire sous forme d’indemnités journalières (IJSS), tandis que l’employeur peut, sous conditions, assurer un maintien de salaire partiel ou total.

Le montant des indemnités journalières est calculé sur la base du salaire brut des 12 derniers mois précédant l’arrêt. Durant les 28 premiers jours, l’indemnité représente 60 % du salaire journalier brut, puis 80 % à partir du 29e jour.

Si l’employeur propose un complément de salaire, celui-ci dépend de la convention collective et de l’ancienneté du salarié. Certains accords garantissent un maintien total du salaire dès le premier jour d’arrêt, tandis que d’autres prévoient une indemnisation partielle.

Exemples – Voici un tableau récapitulatif des indemnités journalières en fonction du salaire brut :

| Salaire brut mensuel | Salaire annuel brut | IJSS 60 % (1-28 jours) | IJSS 80 % (après 28 jours) |

|---|---|---|---|

| 2 500 € | 30 000 € | 49,32 € | 65,76 € |

| 3 000 € | 36 000 € | 59,18 € | 78,91 € |

Le salarié doit également vérifier son convention collective pour connaître ses droits en matière de maintien de salaire en cas d’accident du travail.

Calcul des indemnités journalières

Les indemnités sont calculées sur la base du salaire brut des 12 mois précédant l’arrêt.

Formule de calcul

Indemnité journalière brute = (Salaire brut annuel ÷ 365) × Taux applicable (60 % ou 80 % après 28 jours)

Exemple de calcul

| Salaire brut mensuel | Salaire annuel brut | IJSS 60 % | IJSS 80 % après 28 jours |

|---|---|---|---|

| 2 500 € | 30 000 € | 49,32 € | 65,76 € |

| 3 000 € | 36 000 € | 59,18 € | 78,91 € |

Le montant maximum d’indemnisation est plafonné à 242,63 € par jour en 2024.

Impact fiscal et charges sociales

Traitement fiscal des indemnités

- Les indemnités journalières sont soumises à l’impôt sur le revenu

- Elles ne sont pas soumises aux cotisations sociales

- Si l’employeur complète le salaire, cette part reste soumise aux charges sociales

| Type de revenu | Cotisations sociales | Imposition |

|---|---|---|

| Salaire habituel | Oui | Oui |

| Indemnités journalières | Non | Oui |

| Complément employeur | Oui | Oui |

Reprise du travail et obligations de l’employeur

Après un arrêt prolongé, le salarié doit passer une visite médicale de reprise si l’arrêt a duré plus de 30 jours.

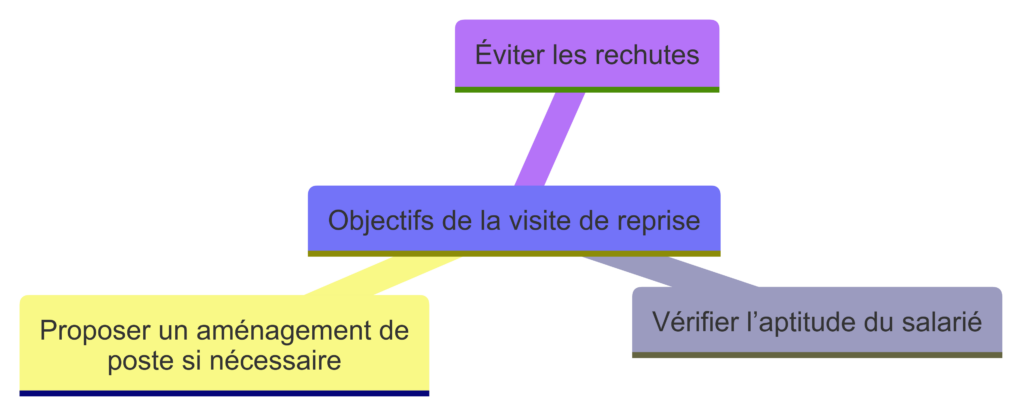

Objectifs de la visite de reprise

- Vérifier l’aptitude du salarié

- Proposer un aménagement de poste si nécessaire

- Éviter les rechutes

L’employeur a l’obligation de proposer un reclassement ou un aménagement du poste si le salarié ne peut plus exercer dans les mêmes conditions.

Droits du salarié et protections contre le licenciement

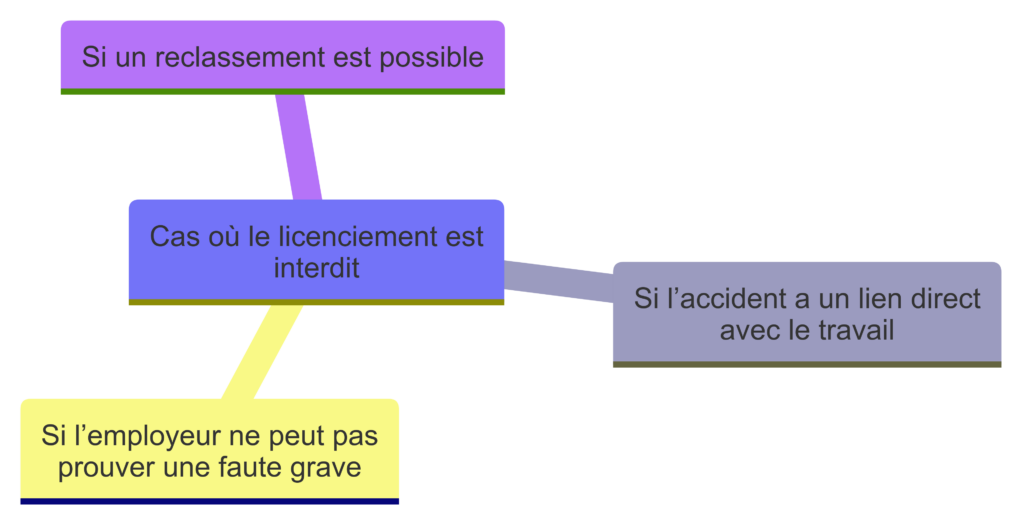

Un salarié en arrêt pour accident du travail bénéficie d’une protection renforcée contre le licenciement.

Cas où le licenciement est interdit

- Si l’accident a un lien direct avec le travail

- Si l’employeur ne peut pas prouver une faute grave

- Si un reclassement est possible

Toute rupture abusive peut donner lieu à une indemnisation du salarié pour licenciement injustifié.

Conclusion

L’impact d’un accident du travail sur le salaire est une préoccupation majeure pour les salariés en arrêt. Grâce aux indemnités journalières versées par la Sécurité sociale et au maintien de salaire assuré par l’employeur sous certaines conditions, la perte de revenu peut être partiellement ou totalement compensée.

Cependant, le montant des indemnités varie selon la durée de l’arrêt, le salaire brut antérieur, et la convention collective applicable. Il est donc essentiel pour chaque salarié de vérifier ses droits et de bien comprendre le mode de calcul des indemnités journalières et des éventuels compléments de salaire.

L’impact sur la fiche de paie, la fiscalité, ainsi que les obligations liées à la reprise du travail, comme la visite médicale de reprise, sont autant d’éléments à anticiper.

En cas de doute, il est recommandé de consulter son employeur, son convention collective ou de se renseigner directement auprès de la CPAM. Une bonne connaissance des règles permet d’éviter les mauvaises surprises et de garantir une stabilité financière pendant l’arrêt.